| mathieu

Historias y modos de vida de la comunidad aborigen Maleku

Depuis un certain nombre d’années, Morpho Evasaions Costa Rica travaille en étroite collaboration avec la communauté amérindienne des Malekus, établie dans la région nord de Guatuso. Ces habitants veulent montrer aux visiteurs leurs modes de vie et leur richesse culturelle.

Les Malekus sont l’un des rares groupes autochtones du Costa Rica a avoir réussi à maintenir vivante leur langue, le maleku-haika, ainsi que des aspects de leur mode de vie traditionnels, basé sur la chasse, la pêche, l’horticulture et la cueillette. Les Malekus peuvent construire des habitations de forme circulaire, des cabanes coniques pour des rituels, ainsi que de grandes maisons rectangulaires – appelées palenques – à usage social et cérémonial. Leur artisanat comprend des calebasses gravées et des masques en bois représentant des animaux tels que le jaguar, le singe, le serpent ou le papillon (Ceruti, 2010 : 42).

Nous vous proposons ici de croiser des informations récoltées dans la communauté auprès du doyen d’une famille avec des études tirées d’ouvrages universitaires en anthropologie qui permettent de donner de plus amples détails sur l’histoire et la cosmovision de cette communauté.

La communauté Malekus est le plus petit groupe amérindien du Costa Rica avec environ 700 habitants dans tout le pays (Aguilar, 2022 : 48) ; ils vivent majoritairement dans la Réserve autochtone de Guatuso (Reserva Indígena de los Guatusos) créée en 1976. La réserve a une superficie de 2,994 hectares et se trouve dans le district de San Rafael de Guatuso dans la province d’Alajuela et compte trois lieux principaux : El Sol, Tonjibe et Margarita (Vázquez, 2006 : 28). La réserve est localisée entre les rivières El Sol, La Muerte et La Cucaracha, traversée du nord au sud par la route nationale connue sous le nom de Corridor nord-atlantique depuis 1983 (Aguilar, 2022 : 48). De plus, seulement 20% du territoire Malekus est réellement sous une administration autochtone ; les 80% restants sont occupés par des allochtones (personnes non amérindiennes) (Morales, 2015 : 178).

La communauté Malekus est le plus petit groupe amérindien du Costa Rica avec environ 700 habitants dans tout le pays (Aguilar, 2022 : 48) ; ils vivent majoritairement dans la Réserve autochtone de Guatuso (Reserva Indígena de los Guatusos) créée en 1976. La réserve a une superficie de 2,994 hectares et se trouve dans le district de San Rafael de Guatuso dans la province d’Alajuela et compte trois lieux principaux : El Sol, Tonjibe et Margarita (Vázquez, 2006 : 28). La réserve est localisée entre les rivières El Sol, La Muerte et La Cucaracha, traversée du nord au sud par la route nationale connue sous le nom de Corridor nord-atlantique depuis 1983 (Aguilar, 2022 : 48). De plus, seulement 20% du territoire Malekus est réellement sous une administration autochtone ; les 80% restants sont occupés par des allochtones (personnes non amérindiennes) (Morales, 2015 : 178).

Comme Rigoberto s’adresse à son petit-fils en maleku et que celui-ci lui répond en espagnol, le grand-père nous donne alors des détails sur sa langue maternelle :

“En ce qui concerne la langue Maleku, il y en a beaucoup qui la comprennent, je leur parle en Maleku et ils me répondent en espagnol. Ils comprennent, mais ne veulent pas le parler. Ils ont sûrement honte. Quand j’étais petit, on me disait que parler en Maleku ce n’était pas bien, qu’il valait mieux l’oublier et parler en espagnol. C’est ce que je pensais. Lorsque les envahisseurs sont arrivés, ils nous ont appelés « indiens » et « cochons », comme si notre langue ne servait à rien. Alors, les Malekus ont cette idée que leur langue ne sert à rien et qu’il faut oublier de parler en Maleku. Mais maintenant, c’est très important pour moi, c’est une bénédiction d’avoir eu tant de langues, tant de coutumes, c’est très bien et je n’ai plus honte de parler en Maleku”.

À son tour, le petit fils de Rigoberto, Carajaca nous explique certains éléments de compréhension de la langue :

“En Maleku, les couleurs sont décrites de manière plus graphique et directe. Par exemple, pour dire jaune, on n’utilise pas le mot jaune comme en espagnol, mais on le décrit comme semblable à la fleur de la courgette, qui est jaune. De même, d’autres nuances sont associées à des éléments de la nature, comme la fleur de courge, qui représente une teinte jaune orangé ou plus ocre. Le rouge, par exemple, est associé à la couleur du sang, et on utilise le mot Li, qui signifie sang. On peut également l’associer à la couleur de la crevette. Pour le blanc, différentes nuances sont décrites, allant d’un blanc très pur comme celui de l’igname, à un blanc plus chaud et moins intense, similaire à la couleur du lait de l’ule, qui est plus moucheté . Ce sont les couleurs les plus utilisées et reconnues dans la culture Maleku. Il existe également un dictionnaire Maleku développé par un professeur de l’Université du Costa Rica qui a travaillé dessus les 50 dernières années. Bien que le professeur soit décédé il y a quelques années, un autre étudiant a repris son travail. Ce dictionnaire couvre à la fois la traduction du Maleku vers l’espagnol mais aussi de l’espagnol vers le Maleku, ce qui en fait une ressource très complète pour la préservation et l’étude de notre langue”.

Il n’est pas étonnant que dans les activités offertes par leur centre touristique, les Malekus proposent un cours d’initiation de langue. Le visiteur peut ainsi s’immerger au cœur de la culture en apprenant quelques bases de maleku pour s’ouvrir à leur cosmovision à leur manière de voir et d’appréhender le monde. Cet atelier permet de comprendre que même si nous partageons un même monde il y a mille et une façons de le voir, de le dire et de le sentir.

Comme Rigoberto s’adresse à son petit-fils en maleku et que celui-ci lui répond en espagnol, le grand-père nous donne alors des détails sur sa langue maternelle :

“En ce qui concerne la langue Maleku, il y en a beaucoup qui la comprennent, je leur parle en Maleku et ils me répondent en espagnol. Ils comprennent, mais ne veulent pas le parler. Ils ont sûrement honte. Quand j’étais petit, on me disait que parler en Maleku ce n’était pas bien, qu’il valait mieux l’oublier et parler en espagnol. C’est ce que je pensais. Lorsque les envahisseurs sont arrivés, ils nous ont appelés « indiens » et « cochons », comme si notre langue ne servait à rien. Alors, les Malekus ont cette idée que leur langue ne sert à rien et qu’il faut oublier de parler en Maleku. Mais maintenant, c’est très important pour moi, c’est une bénédiction d’avoir eu tant de langues, tant de coutumes, c’est très bien et je n’ai plus honte de parler en Maleku”.

À son tour, le petit fils de Rigoberto, Carajaca nous explique certains éléments de compréhension de la langue :

“En Maleku, les couleurs sont décrites de manière plus graphique et directe. Par exemple, pour dire jaune, on n’utilise pas le mot jaune comme en espagnol, mais on le décrit comme semblable à la fleur de la courgette, qui est jaune. De même, d’autres nuances sont associées à des éléments de la nature, comme la fleur de courge, qui représente une teinte jaune orangé ou plus ocre. Le rouge, par exemple, est associé à la couleur du sang, et on utilise le mot Li, qui signifie sang. On peut également l’associer à la couleur de la crevette. Pour le blanc, différentes nuances sont décrites, allant d’un blanc très pur comme celui de l’igname, à un blanc plus chaud et moins intense, similaire à la couleur du lait de l’ule, qui est plus moucheté . Ce sont les couleurs les plus utilisées et reconnues dans la culture Maleku. Il existe également un dictionnaire Maleku développé par un professeur de l’Université du Costa Rica qui a travaillé dessus les 50 dernières années. Bien que le professeur soit décédé il y a quelques années, un autre étudiant a repris son travail. Ce dictionnaire couvre à la fois la traduction du Maleku vers l’espagnol mais aussi de l’espagnol vers le Maleku, ce qui en fait une ressource très complète pour la préservation et l’étude de notre langue”.

Il n’est pas étonnant que dans les activités offertes par leur centre touristique, les Malekus proposent un cours d’initiation de langue. Le visiteur peut ainsi s’immerger au cœur de la culture en apprenant quelques bases de maleku pour s’ouvrir à leur cosmovision à leur manière de voir et d’appréhender le monde. Cet atelier permet de comprendre que même si nous partageons un même monde il y a mille et une façons de le voir, de le dire et de le sentir.

I- Les communautés amérindiennes au Costa Rica

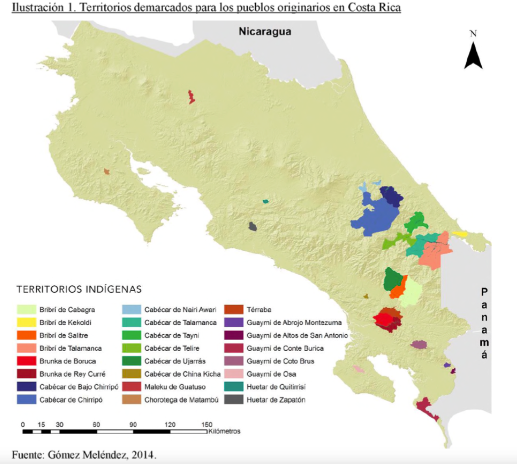

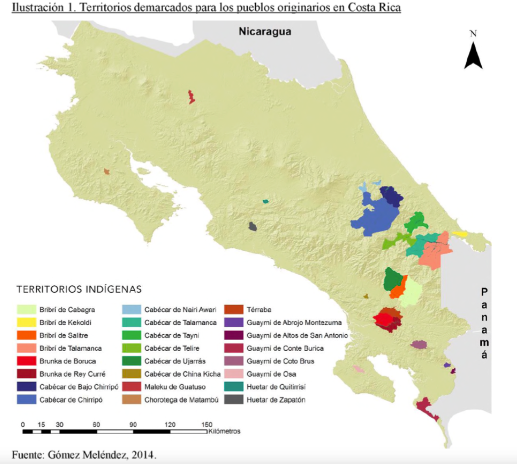

Le Costa Rica compte 8 communautés autochtones divisées en 24 territoires appelés Reservas Indigenas : les Bribris, les Cabécares, les Malekus, les Chorotegas, les Huetares, les Ngabes, les Bruncas et les Terrabas. Les Amérindiens costariciens représentent 2,4% de la population totale du pays (selon le dernier recensement de 2011) ; ils sont environ 104 000 personnes et 34,5% vivent dans des Reservas Indigenas (Aguilar, 2022 : 47). La loi autochtone (Ley Indigena) de 1977 reconnaît légalement ces territoires établis au cours des 45 dernières années. Selon cette loi, les territoires autochtones sont inaliénables et imprescriptibles, non transférables et exclusifs pour les communautés natives qui les habitent. Cependant, le manque de démarcation physique et l’absence d’application de cette législation ont permis à des personnes étrangères aux communautés de s’approprier les terres et les ressources, ce qui a favorisé la destruction des modes de vie amérindiens. Actuellement, seulement 60% des terres des réserves sont entre les mains des autochtones (Morales, 2015 : 177). Sur la carte ci-dessous on peut observer la répartition géographique des différents territoires amérindiens au Costa Rica (Aguilar, 2021 : 24) : La communauté Malekus est le plus petit groupe amérindien du Costa Rica avec environ 700 habitants dans tout le pays (Aguilar, 2022 : 48) ; ils vivent majoritairement dans la Réserve autochtone de Guatuso (Reserva Indígena de los Guatusos) créée en 1976. La réserve a une superficie de 2,994 hectares et se trouve dans le district de San Rafael de Guatuso dans la province d’Alajuela et compte trois lieux principaux : El Sol, Tonjibe et Margarita (Vázquez, 2006 : 28). La réserve est localisée entre les rivières El Sol, La Muerte et La Cucaracha, traversée du nord au sud par la route nationale connue sous le nom de Corridor nord-atlantique depuis 1983 (Aguilar, 2022 : 48). De plus, seulement 20% du territoire Malekus est réellement sous une administration autochtone ; les 80% restants sont occupés par des allochtones (personnes non amérindiennes) (Morales, 2015 : 178).

La communauté Malekus est le plus petit groupe amérindien du Costa Rica avec environ 700 habitants dans tout le pays (Aguilar, 2022 : 48) ; ils vivent majoritairement dans la Réserve autochtone de Guatuso (Reserva Indígena de los Guatusos) créée en 1976. La réserve a une superficie de 2,994 hectares et se trouve dans le district de San Rafael de Guatuso dans la province d’Alajuela et compte trois lieux principaux : El Sol, Tonjibe et Margarita (Vázquez, 2006 : 28). La réserve est localisée entre les rivières El Sol, La Muerte et La Cucaracha, traversée du nord au sud par la route nationale connue sous le nom de Corridor nord-atlantique depuis 1983 (Aguilar, 2022 : 48). De plus, seulement 20% du territoire Malekus est réellement sous une administration autochtone ; les 80% restants sont occupés par des allochtones (personnes non amérindiennes) (Morales, 2015 : 178).

II- Les Malekus pendant la colonisation et au XIXème siècle

-

Territoires volés et populations décimées

-

Mode de vie entre le XIXème et le XXème siècle

- Ils étaient de bons chasseurs, sélectifs quant aux animaux qu’ils capturaient pour la consommation, car il existait des normes complexes de prohibition, de tabous et de comportements établis par les Tocu marama (Dieux). Ces dieux indiquaient les animaux sauvages qui ne devaient pas être consommés car considérés comme impurs et pouvant causer des maux tels que la folie, l’incitation aux mauvais comportements et enfin la mort. La chasse était principalement une activité masculine. Cependant, les femmes et les enfants participaient à la chasse d’iguanes et d’oiseaux près de leurs maisons et dans les parcelles cultivées et elle accompagnaient les hommes lors de longs parcours. Elles cuisinaient pour les chasseurs, les aidaient à découper et à fumer la viande pour la conserver, ainsi qu’à la transporter jusqu’à leurs maisons.

- Les Malekus avaient recours à différentes techniques de pêche impliquant la plongée, l’utilisation de l’arc et de la flèche, la lance, la corde faite de fibres et l’hameçon en os d’animal, ainsi qu’un poison extrait de l’écorce de deux vignes connues sous le nom de cúriquirra.

- La collecte de nombreuses plantes sauvages et herbes à des fins médicinales était également une pratique essentielle. Ils se servaient d’une grande variété de médicaments à base de racines, de lianes, d’herbes, de feuilles, d’écorces, de fleurs et de graines pour traiter différentes maladies telles que la diarrhée, la grippe, la toux, l’asthme, les rhumatismes, l’arthrite, le diabète, l’asthme, l’inflammation et l’anémie.

- La base alimentaire de la communauté Maleku provenait principalement des champs de culture de bananes, de cacao et de maïs, complétée par les protéines animales obtenues par la chasse et la pêche.

III – Vie quotidienne actuelle

1. Le cacao au centre de la vie Maleku

En arrivant dans la communauté, on est accueilli par les trois générations de la famille : le fils, le père et le grand-père. Le grand-père nous souhaite la bienvenue en langue Maleku et son petit-fils, Carajaca se charge de traduire : nous nous trouvons en terres sacrées et il faut se purifier. Pour cela, on nous apporte une boisson de cacao qu’on doit boire et s’en badigeonner sur le corps. Le grand-père explique que le cacao est au centre de la vie des Malekus, c’est un aliment sacré qui permet de se protéger de nombreuses maladies et aussi des moustiques ! Quand il y a une nouvelle naissance par exemple, on applique un peu de graisse de cacao tiède sur le nombril du nourrisson pour qu’il ne s’infecte pas. Cette boisson se boit tous les jours : on commence à 4 heures du matin, avant le lever du soleil, il faut d’abord se doucher et ensuite prendre du cacao pour éviter que les esprits diaboliques ne viennent. Ce super aliment parcourt tout le cycle de la vie des Malekus et les suit même jusqu’après la mort. Rigoberto nous explique : “Un Maleku dit : “Je ne veux pas être enterré chez moi quand je meurs”. Parce que nous n’avons pas de cimetière, mais l’habillement est important : une couverture en mastic (c’est un arbre) qu’on superpose avec plusieurs couches, des plumes sur le front, du cacao et le bâton de pouvoir. Ces éléments sont là pour être partagés avec les autres morts, parce qu’il y a comme une grande maison où toutes les âmes se retrouvent. Avant d’arriver dans la maison, il y a un pont que le défunt doit traverser, avec un démon qui veut emporter l’âme. Alors le défunt doit dire « je suis un dieu », lever la plume et utiliser le bâton de pouvoir en bois pour passer de l’autre côté. On se sert du bâton pour chaque personne décédée. Ici, cinq Malekus sont morts et on pu recevoir le bâton de pouvoir en bois qui est très lourd. Ces différents ornements on s’en sert pour ceux qui sont déjà malades et qui vont mourir. Mais pour les morts tragiques comme des accidents, on les laisse dans la montagne, car on ne peut pas les garder avec nous”.

2. Les repas

Rigoberto nous parle ensuite de leur alimentation et d’un plat traditionnel appelé le mafuriseca. Dans son enfance, on lui servait cette nourriture dans de grandes feuilles de bijagua. Il faut cinq couches de feuilles pour faire cuire le poisson qui est à l’intérieur et cuit sur le feu. Les deux premières couches brûlent et celles d’en dessous sont intactes mais conservent le goût de fumé. Beaucoup de vapeurs se dégagent de ce type de cuisson et libèrent un assaisonnement naturel anisé. Sa petite fille arrive et nous sert ce fameux met tandis que Rigoberto poursuit son explication : “Les envahisseurs qui sont venus disaient « bande de sales, pourquoi mangez-vous ça ? » Parce que notre nourriture était à base de cacao, de maïs, de manioc, du ticisqui, de la viande de brousse, du poisson et des fruits des arbres que nous ramassions dans la montagne ! Ils nous disaient ça parce qu’ils étaient habitués à manger du riz, des haricots et de la viande de porc donc pour eux nous étions sales.” On voit là toute l’importance que Rigoberto accorde à l’histoire de la colonisation et au traitement de sa communauté dont l’aliénation a été totale au point qu’il en ressent encore les conséquences dans sa vie quotidienne actuelle.3. Stratégies locales de revitalisation linguistique d’une langue autochtone

Comme Rigoberto s’adresse à son petit-fils en maleku et que celui-ci lui répond en espagnol, le grand-père nous donne alors des détails sur sa langue maternelle :

“En ce qui concerne la langue Maleku, il y en a beaucoup qui la comprennent, je leur parle en Maleku et ils me répondent en espagnol. Ils comprennent, mais ne veulent pas le parler. Ils ont sûrement honte. Quand j’étais petit, on me disait que parler en Maleku ce n’était pas bien, qu’il valait mieux l’oublier et parler en espagnol. C’est ce que je pensais. Lorsque les envahisseurs sont arrivés, ils nous ont appelés « indiens » et « cochons », comme si notre langue ne servait à rien. Alors, les Malekus ont cette idée que leur langue ne sert à rien et qu’il faut oublier de parler en Maleku. Mais maintenant, c’est très important pour moi, c’est une bénédiction d’avoir eu tant de langues, tant de coutumes, c’est très bien et je n’ai plus honte de parler en Maleku”.

À son tour, le petit fils de Rigoberto, Carajaca nous explique certains éléments de compréhension de la langue :

“En Maleku, les couleurs sont décrites de manière plus graphique et directe. Par exemple, pour dire jaune, on n’utilise pas le mot jaune comme en espagnol, mais on le décrit comme semblable à la fleur de la courgette, qui est jaune. De même, d’autres nuances sont associées à des éléments de la nature, comme la fleur de courge, qui représente une teinte jaune orangé ou plus ocre. Le rouge, par exemple, est associé à la couleur du sang, et on utilise le mot Li, qui signifie sang. On peut également l’associer à la couleur de la crevette. Pour le blanc, différentes nuances sont décrites, allant d’un blanc très pur comme celui de l’igname, à un blanc plus chaud et moins intense, similaire à la couleur du lait de l’ule, qui est plus moucheté . Ce sont les couleurs les plus utilisées et reconnues dans la culture Maleku. Il existe également un dictionnaire Maleku développé par un professeur de l’Université du Costa Rica qui a travaillé dessus les 50 dernières années. Bien que le professeur soit décédé il y a quelques années, un autre étudiant a repris son travail. Ce dictionnaire couvre à la fois la traduction du Maleku vers l’espagnol mais aussi de l’espagnol vers le Maleku, ce qui en fait une ressource très complète pour la préservation et l’étude de notre langue”.

Il n’est pas étonnant que dans les activités offertes par leur centre touristique, les Malekus proposent un cours d’initiation de langue. Le visiteur peut ainsi s’immerger au cœur de la culture en apprenant quelques bases de maleku pour s’ouvrir à leur cosmovision à leur manière de voir et d’appréhender le monde. Cet atelier permet de comprendre que même si nous partageons un même monde il y a mille et une façons de le voir, de le dire et de le sentir.

Comme Rigoberto s’adresse à son petit-fils en maleku et que celui-ci lui répond en espagnol, le grand-père nous donne alors des détails sur sa langue maternelle :

“En ce qui concerne la langue Maleku, il y en a beaucoup qui la comprennent, je leur parle en Maleku et ils me répondent en espagnol. Ils comprennent, mais ne veulent pas le parler. Ils ont sûrement honte. Quand j’étais petit, on me disait que parler en Maleku ce n’était pas bien, qu’il valait mieux l’oublier et parler en espagnol. C’est ce que je pensais. Lorsque les envahisseurs sont arrivés, ils nous ont appelés « indiens » et « cochons », comme si notre langue ne servait à rien. Alors, les Malekus ont cette idée que leur langue ne sert à rien et qu’il faut oublier de parler en Maleku. Mais maintenant, c’est très important pour moi, c’est une bénédiction d’avoir eu tant de langues, tant de coutumes, c’est très bien et je n’ai plus honte de parler en Maleku”.

À son tour, le petit fils de Rigoberto, Carajaca nous explique certains éléments de compréhension de la langue :

“En Maleku, les couleurs sont décrites de manière plus graphique et directe. Par exemple, pour dire jaune, on n’utilise pas le mot jaune comme en espagnol, mais on le décrit comme semblable à la fleur de la courgette, qui est jaune. De même, d’autres nuances sont associées à des éléments de la nature, comme la fleur de courge, qui représente une teinte jaune orangé ou plus ocre. Le rouge, par exemple, est associé à la couleur du sang, et on utilise le mot Li, qui signifie sang. On peut également l’associer à la couleur de la crevette. Pour le blanc, différentes nuances sont décrites, allant d’un blanc très pur comme celui de l’igname, à un blanc plus chaud et moins intense, similaire à la couleur du lait de l’ule, qui est plus moucheté . Ce sont les couleurs les plus utilisées et reconnues dans la culture Maleku. Il existe également un dictionnaire Maleku développé par un professeur de l’Université du Costa Rica qui a travaillé dessus les 50 dernières années. Bien que le professeur soit décédé il y a quelques années, un autre étudiant a repris son travail. Ce dictionnaire couvre à la fois la traduction du Maleku vers l’espagnol mais aussi de l’espagnol vers le Maleku, ce qui en fait une ressource très complète pour la préservation et l’étude de notre langue”.

Il n’est pas étonnant que dans les activités offertes par leur centre touristique, les Malekus proposent un cours d’initiation de langue. Le visiteur peut ainsi s’immerger au cœur de la culture en apprenant quelques bases de maleku pour s’ouvrir à leur cosmovision à leur manière de voir et d’appréhender le monde. Cet atelier permet de comprendre que même si nous partageons un même monde il y a mille et une façons de le voir, de le dire et de le sentir.